A poche ore dall’annuncio dei dazi USA da parte del presidente Donald Trump, sul sito dell’Executive Office è stata pubblicata la modalità di calcolo, con tanto di formula matematica in bella vista, adottata per definire i dazi paese per paese. Un inedito che sembra indicare i paletti di un eventuale trattativa.

Il documento sottolinea alcuni aspetti interessanti. Aspetti che sembrano essere le vere e proprie condizioni per una trattativa. In primis collega in maniera matematica l’imposizione tariffaria con la bilancia commerciale bilaterale, con l’idea – udite udite – che ogni nazione debba offrire condizioni di accesso reciproco ai propri mercati, evitando misure protezionistiche che possano alterare il libero scambio (sic!). Tra le righe si legge inolte, di come il processo di calcolo delle tariffe sia parte integrante della più ampia strategia commerciale degli Stati Uniti. Tale strategia si prefigge di proteggere gli interessi economici nazionali, pur mantenendo aperto il dialogo con le altre nazioni.

Altro aspetto fondamentale evidenziato riguarda l’importanza della reciprocità: la misura in cui un paese concede l’accesso al proprio mercato dovrebbe essere riflessa in termini tariffari equivalenti quando si accede al mercato estero. Questo approccio, si legge nella nota, lungi dall’essere un mero strumento di pressione, si configura come un incentivo per gli stati a riformare le proprie politiche commerciali e ad aderire a standard più trasparenti e competitivi.

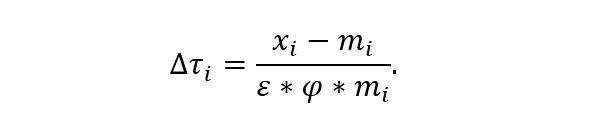

Ma allora vediamola meglio questa formula matematica dei dazi USA voluti dall’amministrazione Trump che da questa mattina sta facendo “impazzire” i mercati finanziari.

Si fonda sul principio che, per eliminare un disavanzo commerciale bilaterale, la variazione delle importazioni indotta da un cambiamento tariffario deve essere pari al divario esistente tra esportazioni e importazioni. In altre parole, l’obiettivo è trovare l’incremento tariffario (indicato con Δτᵢ) necessario a ridurre le importazioni fino al punto in cui queste eguaglino le esportazioni, portando così il saldo commerciale a zero.

Il ragionamento parte dall’idea che un aumento della tariffa incida sui prezzi dei beni importati, determinando una diminuzione della quantità importata. Questa relazione è catturata attraverso tre parametri fondamentali:

- ε (epsilon): Rappresenta l’elasticità della domanda di importazioni rispetto al prezzo. Dal momento che, all’aumentare del prezzo, le importazioni tendono a calare, ε è un valore negativo. Ciò indica la sensibilità della quantità importata rispetto alle variazioni di prezzo.

- φ (phi): Indica il grado di trasmissione (o “pass-through”) delle tariffe ai prezzi finali dei prodotti importati. Un valore inferiore a 1 significa che non tutta la tariffa viene trasferita al consumatore, mentre un valore maggiore (in contesti diversi) indicherebbe una trasmissione quasi totale.

- mᵢ: È il volume totale delle importazioni dal paese in esame.

Il termine Δτᵢ · ε · φ · mᵢ rappresenta dunque la variazione assoluta delle importazioni conseguente a una variazione tariffaria Δτᵢ. Affinché il disavanzo commerciale si annulli, questa variazione deve essere pari alla differenza tra esportazioni (xᵢ) e importazioni (mᵢ).

Da questa equazione si ricava il valore di Δτᵢ necessario per “bilanciare” il commercio con quel determinato paese. In pratica, se il deficit commerciale è dovuto in parte a barriere tariffarie (oltre che a fattori non tariffari), applicare un incremento tariffario pari a Δτᵢ dovrebbe, secondo il modello, ridurre le importazioni fino a pareggiare le esportazioni.

Un esempio? L’agenzia Bloomberg ha rifatto i calcoli per quel che riguarda la Cina. Lo scorso anno Pechino ha registrato un surplus commerciale di 295 miliardi di dollari con gli Stati Uniti su un totale di esportazioni di 438 miliardi di dollari, un rapporto del 68%. Visto che la scelta dell’amministrazione Trump è di far pagare dazi pari a metà del Δτᵢ, la formula produce un’aliquota tariffaria del 34%.

Questa metodologia dovrebbe offrire un’interpretazione quantitativa di come le politiche tariffarie possano essere aggiustate per raggiungere un equilibrio commerciale. I dubbi sono tanti. Senza contare che nella realtà molti altri fattori, come gli effetti sui tassi di cambio o altre dinamiche di lungo periodo, possano influire sui risultati complessivi della bilancia commerciale.

Foto di Gage Skidmore